※2017年2月5日開催の公共コミュニケーション学会の事例交流・研究発表大会で事例発表をした内容(予稿)を一部修正

概要

地方創生にかかる中央官庁の予算的支援があり,多くの自治体で,移住・定住にかかるプロモーション戦略等の戦略策定業務や実務を業務委託している.そこで本稿では,筆者の体験的事例から,広報やシティプロモーションに係る外部リソース活用について,ソリューションベンダ,コンサルテーション,アドバイザーに分けて課題や活用の要点を示し,発注側の専門的知識・技能の有無別に外部リソースの活用の有効と思われる活用形態を,実践知を基に整理した.

1.はじめに

地方創生にかかる中央官庁の予算的支援があり,多くの自治体で,移住・定住にかかるプロモーション戦略等の策定が行われている.戦略策定業務や実務を業務委託する自治体も多く見られる.そこで,本稿では,記者・PR会社・広報実務・コンサルティング業務を経験した筆者が体験した事例の数々から業務委託の体系化・類型化を図り,外部リソース活用を検討する際に参考となる知見を共有したい.

2.自治体の人材基盤の課題と本稿の検討範囲

(1)シティプロモーション戦略策定業務委託の現状

地方創生にかかるプロモーション戦略の策定業務を委託した自治体が多く散見される。課題整理を含めた調査分析に主軸を置いた検討・整理を委託するものから,アクションプランを想定していると考えられるもの,動画等の制作物の納品やイベント等の実施までを包括するものなどが混在している.発注形態に法則性は見られず,現実問題としては,申請が通った地方創生にかかる交付金をいかに活用するかという発想が垣間見える例もある.

(2)発注側の組織基盤の実態

民間企業と同様に自治体は、事務職はジョブローテーションを中心とした人員配置が一般的である.筆者が事務職の自治体職員を対象に聞き取り調査した結果では,ジョブローテーションが行われていないケースは存在せず,3~4年での異動が一般的という回答が多く見られた.

広報やシティプロモーション関連業務に人事異動で配属されて従事する場合,経験値がない中で専門業者のディレクション業務を行わなければいけない.さらに戦略策定業務やホームページリニューアルなど「プロジェクト型」で行われる場合は、受注側からみると,発注側である自治体関係者がプロジェクト・オーナーに該当するため,発注段階から明確に「QCD」(Quality,Cost,Delivery)を示さなければいけない.これが明確になっていないと本来は受注側は見積を算出できない.一般的に公募の場合は「C」と「D」は明確になっている.ところが「Q」は,背景整理や課題整理を含めて曖昧な状態が多い.このため,「Q」に関連する部分の扱いを睨んだ発注形態のあり方を検討したい.なお,昨今,いくつかの自治体で民間企業出身の広報専門家を期間採用することもあるが,本稿ではこうした外部リソース活用の検討は範囲外とする.

3.広報関連実務の外部リソース活用

広報やシティプロモーションにかかる業務では、後述するコンサルティングやアドバイザリーを除く実務業務の委託では,主に以下が発生する.

- パブリシティ活動(PR会社)

- 広告活動(広告代理店)

- ホームページ制作・更新(Web制作会社)

- 動画制作(動画制作会社)

- 広報紙誌制作(印刷会社/デザイナー/ライター/カメラマン)

- イベント実施(イベント会社)

上記を受託する企業はいずれも,労働集約型ないし設備集約型の事業形態の場合が多い.人件費の割合が高く労働力がサービス提供の基盤となるか,保有する広告出稿枠,印刷設備等の「設備資本」がサービス提供の基盤となる形態だ.こうした事業形態では,発注側の課題そのものを見つけ出すのではなく、発注側から示された何らかの課題を、自社のリソースに応じて解決する「ソリューションベンダ」に近くなる.広告会社でコンサルティング事業を強化する例が見られるようになってきたが,コンサルティング事業を別途行っていること自体がコンサルティング業務を得意としていないことの象徴とも言える.この場合の発注側と受注側が持つ情報に非対称性が生じやすい.

ここで言う非対称性とは、発注側は「経営・組織の理解」に対する知識量は多いが、「専門領域の理解」に対する知識量は少ない。一方で、受注側は「経営・組織の理解」に対する知識量は少ないが、「専門領域の理解」は多い。

情報の非対称性が存在するため,受注側は,そもそも何を発信すべきか,現状の広報活動全体を俯瞰した場合に何が課題なのか,といった検討・整理は得意としていないか,「踏み込んでこない」場合が多い.発注側が抱える情報発信のリスクに関しても,必ずしも前に立って責任を負うことはせず,意志決定と責任は常に発注側に委ねる姿勢を貫く.

たとえば,PR会社で言えば、何らかのネタや発表機会があることは前提で,それをどの媒体に向けてどう料理するか,といった検討は得意とするが,ネタづくりから対応できるPR会社は必ずしも多くない.記者のときにPR会社の売り込みを受けた経験や,PR会社の業界に属していた経験から,この実態は断言できる.もちろん,戦略PRを売りにしてネタづくりから対応するPR会社もあるが,必然的に作業負荷が増えるため,発注コストが高くなる.Web制作会社の場合も同様で,クリエイティブの知見は豊富だが,原稿や素材はすべて発注側が提供すべき,という企業は多い.

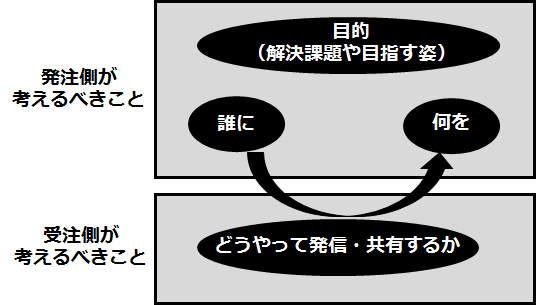

プロジェクトを成功に導きやすくなる発注側と受注側の役割分担を一般化して図示すると以下のようになる.

発注側には,課題を明確にし,誰に何を発信したいのか等を整理して,受注側の能力を最大限引き出すことが求められる.ところが発注側は,専門知識がないことを理由に,本来発注側が検討すべきことも思考停止してしまいがちで,要件の整理があいまいなままに発注や公募にかけてしてしまうことがある.現に,地方創生にかかる戦略策定では,「何を」に該当する「強み」を,RESAS等を活用のうえ導き出せと丸投げしてしまうことも多い.確かに筆者も,発注サイドにいた時は「そこを考えて提案してこそプロ.まさに腕の見せ所のはず」と考えていた.ただし,あらゆる立場からプロジェクトの成否を見てきた自己観察に基づくと,これは求める「Q」を一切提示しておらずプロジェクト・オーナーとしての責任放棄だ.失敗確率が高くなることも断言できる.筆者自身の過去の反省も踏まえて厳しく言えば,発注側が何も考えていないにも関わらず「何か提案せよ」とおねだりしている状態である.

そもそも,図で示した「発注側が考えるべきこと」こそが「戦略」だが,「どうやって発信・共有するか」という部分を戦略と誤認していることも多い.「どうやって発信・共有するか」は,戦術の戦略性である.日本語ではこれを「戦略的」と表現するため誤認しやすい.たとえば,図で言う本来発注側が考えるべき部分の提案を求める場合は「シティプロモーション戦略」となるが,受注側が考えるべき部分の提案を求める場合は,戦略要件を提示したうえで「戦略的なシティプロモーション活動の計画策定」となる.

こうした整理が十分でないままに公募や発注をすると,受注側は結局どちらを提案すれば良いのか分からなくなる.すると,業者側の提案は,流行や自分たちの過去の成功体験に依拠するものなり,過去の事例等から説得力を高めようとする.必然的に本質的な課題解決との結びつきが弱くなる.さらに発注側は,戦略要件があいまいな状態のため,評価項目はあっても判断軸がはっきりせず,結局「希望的観測」や「好み」で提案の採否を決めてしまう.結果的に,専門業者の能力を最大限に引き出すことができず,投資効果が十分に得られない成果物を世に発信・共有し「取り組んだこと」が成果となる.これこそ広報・シティプロモーション領域での「税金の無駄遣い」である.誰に,何を発信すべきか,という論点整理も含めて専門業者の力を借りたいのであれば,それをはっきり示し,コンサルティング業務がスコープに含まれるものだと受注側が認識できるようにする責務がある.

民間企業では成果に対する評価が厳しいため,Webリニューアルを中心に「上流工程」を切り分けて発注するケースが出てきている.先進事例調査や課題整理をする企画検討業務と,情報整理やマルチデバイス対応の設計をする業務、CMS開発・制作業務はそれぞれスキルが異なるためだ.広報・シティプロモーションの戦略策定でも、制作物を一気通貫で発注する形が見られるが,調査分析や課題整理を別建てにしたり,アドバイザーを登用したりして企画検討業務の支援を受けたうえでソリューションベンダの能力を引き出す公募としていくことも検討すべき段階に来ているのではないか.住民の大半は民間企業で働く者であり,品質と投資効果のせめぎ合いの世界で生きている彼らの評価を得るためには,できる限り発注側で必要な検討・整理をしたうえで,制作・表現のプロに委ねたい.

4.コンサルテーションの類型

ソリューションベンダとは異なりコンサルティングという業態がある.昨今は,ソリューションもコンサルティングの一形態と言われ,SEOコンサル,人事コンサル,広報コンサルなど,様々な分野で「コンサルタント」「コンサルティング」「コンサルテーション」と言われるサービスが提供されている.こうした状態に引っ張られがちだが,コンサルティングとは経営戦略の策定のみを指すという指摘もある.コンサルティングは「相談」と翻訳されるが,実務経験上,「相談」は顧問やアドバイザーが請け負うことが多い.本稿におけるコンサルティング業務とは,広報やシティプロモーションに係る,調査分析活動や戦略策定,アクションプラン策定を指すこととし,広報実務やシティプロモーション活動の受託は行わない業務を指すこととする.

そもそもコンサルテーションは,大きく2つのアプローチが存在する。それぞれについて検討していく。

- アウトプット・コンサルテーション

- プロセス・コンサルテーション

(1)アウトプット・コンサルテーション

この形は、経営戦略・事業戦略に関するコンサルティング企業やシンクタンクでよく実施される.自治体では総合計画の策定にかかる発注ケースで見られる.

発注側から,持ち合わせているデータや文献等をコンサルタントに提供し,コンサルタントが必要に応じてインタビューや追加調査を行いながら,現状把握や課題整理から必要な打ち手の洗い出し,アクション,実行体制など,あるべき姿を立案して,アウトプット(報告書)をまとめあげる.発注側は,コンサルタントがまとめたアウトプットを受け取り,納得できるものであれば,そのアウトプットに基づいて実行したり,意志決定したり,さらに検討を加えていったりする.「調べる」「考える」「まとめる」ことの代行業務と言える.中央官庁を中心に,時間短縮のために調査分析業務部分のみを切り出して,シンクタンクや戦略コンサルタントを活用し,そのアウトプットを基に政策立案をすることも多い.

広報やシティプロモーション戦略でもこうした形態はあり,時に「コンサル丸投げ」と批判もある形だが,このアプローチの最大の特徴は,アウトプットに落とし込むことに慣れたプロの力を借りることができる点にある.たとえば,発注側の担当者やマネジャーが一定程度の経験を蓄積すると,頭の中で課題や取り組むべきことの方向性が見えてくる.ところが,それをうまくアウトプットに落とせない.気合いと根性と情熱はあっても,それが他人にも伝わるように説得力を高めた論理的なストーリーに描いていくことができない.これは,経験を積むことで暗黙知になり,暗黙知になったものを自ら形式知化することは非常に困難なためだ.アウトプット・コンサルテーションは,こうした時に,発注側の情熱を汲み取りながら,ファクトやロジックを整理してもらえるので,大幅に時間を短縮できる.出てきたアウトプットを活用して関係者に納得を得られやすくなる.これが「コンサルのうまい使い方」と言われるものだ.

一方、アウトプット・コンサルテーションの場合,発注側があまり知識や経験を有していない状態では,検討・整理の時間は短縮できたとしても,整理の意味や設計の意図を咀嚼しきれず,報告書が「引き出しの中」にそっとしまい込まれてしまいがちになる.発注側に戦略の「Q」を見る目が求められるが,この自覚がないと,出てきたアウトプットの質を評価できず「目新しさがない」「むしろ手足の具体策を求めている」「現場はもっと生々しい」「似たようなことはやってきた」と評価してしまう.筆者自身も,広報実務経験が浅いときに戦略策定に秀でた広報コンサルティング会社から提出されたアウトプットや提案書をみてこのように感じたが,経験を蓄積していった後に,これらの資料を見直し,その価値を初めて実感できた.

(2)プロセス・コンサルテーション

エドガー・H・シャインが提唱した,カウンセリングに近いアプローチである.戦略策定や何らかの問題解決を,コンサルタント側が代行して考えるのではなく,コンサルタント側は,発注側が自ら考えられるように「支援」「ファシリテーション」に徹するものである.問題定義から解決策までを,発注側と受注したコンサルタントが共同歩調で検討していく進め方に最大の特徴がある.

このアプローチを採ると,発注側がコンサルタントと検討プロセスを共有することで,発注側の「固有状況」をコンサルタントも深く理解できるので,情報の非対称性が極限まで少なくなる.このため,固有解を見出しやすくなる.また,発注側は自らが問題解決のあり方を考えていくことになるため,解決策に対して深く納得でき,実行に迷いがなくなる.この結果,中長期的に時間・労力を削減しやすくなる.経験値がない場合や解決策が世の中にあまり存在しない場合に有効な進め方である.

コンサルティング会社は,いずれかのパターンに特化している場合もあれば,両方を実施できて発注側の要望に応じてアプローチを変える企業もある.公募や発注の段階で戦略策定「支援」となっている場合,コンサルティング会社はプロセス・コンサルテーションを求めているものだと認識する.「戦略策定」となっている場合は、アウトプット・コンサルテーションを求められているものだと認識する.発注側がこれを区別できずに,本心では戦略の提案を求めているのに,戦略策定「支援」の提案を求めると提示してしまった結果,提案者から検討プロセスや検討のフレームワークばかりが示されて戸惑うことがある.戦略を求めている発注側からすると提案内容に具体性がないように感じられてしまうからだ.安易に戦略策定「支援」と付けてはいけないし,逆に本気で自分たちが主体となって戦略を考えていきたい,それを手伝ってほしいと考えている場合は,「支援」と付けなければいけない.

5.アドバイザーの類型

コンサルティングとは別に「アドバイザリー」「アドバイザー」が存在する.これは「顧問」と訳されるように,言葉としては「相談」に近い.経験則では,アドバイザーに関しても2つの活用形態がある.それぞれ簡単にまとめていく。

- 常駐型アドバイザー

- 非常駐型アドバイザー

(1)常駐型アドバイザー

庁内に席を設けて,週に2日程度広報関連業務の実務的な助言や関係各所との調整・ヒアリング業務などを行う.コンサルティング業務を委託する場合のような,打ち合わせ資料やアウトプットの提出は求めず,相談記録を残す形で実績管理をしていく場合が多い.発注側は,アドバイザーが席にいる間は「使い倒す」ことができるので心強い.時として,アドバイザーの意見を聞いたうえで進めていきたいがために,アドバイザーがいない週の3日間に業務が止まりがちになることがある.

プロを週に2日程度拘束することになるため,コストは相当額かかってくる.少なくとも「中途採用」よりは高額になる場合が多い.

(2)非常駐型アドバイザー

比較的低予算で月額固定費を支払い,月に数件の範囲で電話・メール・訪問時の口頭等の手段で助言を求める形が一般的である.教育・研究機関の研究者をアドバイザーとする場合は,訪問回数で予算が積み上がっていく形もある.

話を聞いてくれる第三者がいると,自らの頭の中の整理が進みやすくなる.また,俯瞰した助言から視点・視座・視野を切り替えやすくなるため有効だ.

6.まとめ

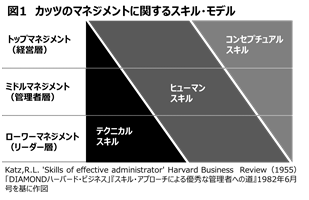

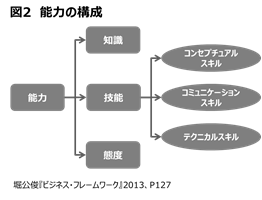

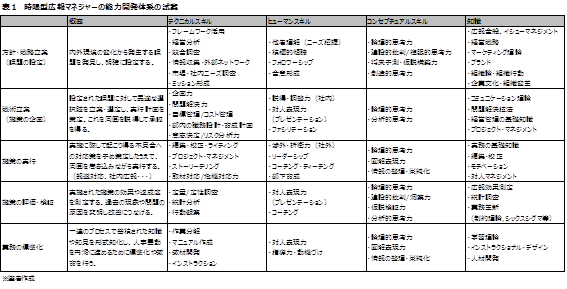

以下のように,発注側が専門的知識・技能を有しているか否かで,どのような外部リソース活用が有効と考えられるか,実践知をまとめて共有する.

(1)発注側が専門的知識・技能を有していない場合

・実務よりのソリューションベンダの活用

発注する前に,組織として経験を積むことを優先したい.経験を積み上げないと,何が問題なのか,何が足りないのか,どうしても見えてこない.既述のとおり,経験を積みあげないと,戦略の「Q」を評価する目も養われてこない.短期間での異動が前提になる場合は,OJTをサポートしてくれる外部業者を活用することも一案だ.一般的に専門業者はノウハウをブラックボックス化する必要があるが,顧客へのノウハウ移管をするポジショニングの業者もいる.

・戦略策定でのコンサルタントやアドバイザー活用

アウトプット・コンサルテーションの形であれば確実に成果物は立派なものになるが,ノウハウがないためこれを実践できないか,アウトプット自体を咀嚼できない結果になりがちである.実践も含めてすべて外注するほどの財政的余力がないのであれば,プロセス・コンサルテーションの形が理想だろう.あるいは,アドバイザーを活用したい.専門知識が十分にないからこそ,必ずしも専門知識を必要としない戦略こそ,極力,内部で検討をしていきたい.

(2)発注側が専門的知識・技能を有している場合

・実務よりのソリューションベンダの活用

ソリューションベンダの活用では,発注側に専門知識が蓄積されるほど情報の非対称性が解消されていく.すると,ソリューションベンダに対する「物足りなさ」が生まれる.実務担当者の心の中で,専門業者の側が「踏み込んで提案して来ない」という感覚が生まれてきた場合は,情報の非対称性がなくなってきているサインである.この場合,大きく2つの対処がある.

- 業務標準化を徹底して内製化したうえで,危機管理などより専門的な領域に特化してソリューションを求める

- より包括的で俯瞰した戦略策定を得意とするコンサルタントやアドバイザーに並行して委託する

上記の①はコスト削減につながる。②の場合は一時的にコスト負荷が増すが,中長期的には全体最適できるので総額コストが削減される.経験則では,②は非常駐型アドバイザーがフィットする.

・戦略策定でのコンサルタントやアドバイザー活用

経験値が積み上がった段階ではアウトプット・コンサルテーションの方が適している場合が多い.多くのことを体得し無意識的に実践できるようになるほど、体得した事柄は言語化しにくくなってくる.職人として道を究めるのであればこれでも良いが,一般的に広報職では人事異動が発生したり周囲と調整したりする業務が必ず発生する.経験値を基にした課題や打ち手の方向性を、外部データ等も活用しながら言語化した整理ができていないと,経験を有さない周囲や上長にとって理解が進まず,結果的に調整がうまく進まないため時間の損失が生じる.

本稿では,筆者の体験的事例から,広報やシティプロモーションに係る外部リソース活用について,ソリューションベンダ,コンサルテーション,アドバイザーで,それぞれ課題や活用の要点を示した.そのうえで,発注側の専門的知識・技能の有無で,どのような外部リソース活用が有効と考えられるか,実践知を基に整理した.今後は,より正確な自己観察や参与観察を行い,研究としてまとめていくこととしたい.

参考文献

1) 堀紘一(2011):『コンサルティングとは何か』,PHP研究所.

2) E・H・シャイン(2012),『プロセス・コンサルテーション-援助関係を築くこと』,白桃書房.