危機発生時の組織・行動心理が社会の批判に至るまでの分析枠組み

![]()

(日本広報学会「広報研究」第19号 寄稿)

※2015年に発表した内容です

要旨

本研究は、最終的に危機管理における広報部門の役割の再定義と再構築を目指すものであり、本稿はここまでの研究結果を中間発表するものである。

広報部門は危機管理で重要な役割を担うが、その取り組みはマスコミ対応に限定されがちだ。

社会やマスコミは、広報の是非の以前の問題として、組織風土を問題視する。

このため、危機管理広報の研究者や実務者は、風通しのよい組織づくりの必要性を指摘する。

ところが、どのようにしてこれを実現するのか、手ほどきするものは少ない。

そこで本稿では、まず、危機管理における広報部門の取り組みの現状を、企業側、PR会社側の両面から概観する。

そのうえで、危機管理広報の観点から求められる風通しのよい組織づくりとは何かを整理し、主に心理学系の研究をレビューしながら、広報部門が認識しておくべきリスクとして危機発生時の組織・行動心理と、それが社会やマスコミの批判に至るプロセスの枠組みを提示した。

キーワード:危機管理、危機管理広報、組織風土、組織心理、行動心理

1.はじめに

1-1.問題意識と研究方法

危機管理において、マスコミ対応を中心に担う危機管理広報が組織のレピュテーションを守る重要な役割を担うことに疑いの余地はない。

しかし、広報部門や経営者などのマスコミ対応がどれほど優れていても、企業等の体質そのものを社会やマスコミから問題視されては、批判を免れることはできない。

そのため、危機管理広報に関連する多くの文献でも風通しのよい組織づくりにまでアプローチする必要を指摘している。

ところが、危機発生時に機能する風通しのよい組織づくりをどのようにして実現していけばよいのか、具体的に手ほどきするものは少ない。

そこで、本論文では、まず、危機管理における広報部門の取り組みの現状を、企業側、PR会社側の両面から概観する。

そのうえで、広報的観点から必要な風通しのよい組織づくりとは何かを整理し、主に心理学系の研究をレビューすることで、広報部門が認識しておくべきリスクとして危機発生時の組織・行動心理を挙げ、それが社会やマスコミの批判に至るプロセスの枠組みを提示する。

1-2.本稿における概念の整理

危機管理広報を専門に取り組む江良(2010)は、リスク・マネジメントを「企業として存続・発展していくうえで障壁となるリスクを正確に把握し、それらのリスクの対策を講じること」、クライシス・マネジメントを「クライシスを予測し、予防策を講じ、それが発生した場合には被害を最小限にとどめ、復旧を試み、再発防止に取り組むプロセス」としている。

江良はこの関係を「日本では、緊急事態が発生した場合の対応についての危機管理をクライシス・マネジメントと呼び、危機予防や保険によるリスクヘッジの場合にはリスク・マネジメントというように分けると、危機管理のあり方が整理して理解できる、という考え方が定着している」とする。

江良の定義の要素は分かりやすいが、実質的にクライシス・マネジメントがリスク・マネジメントを含んでいる点で概念の整理がやや難しい。

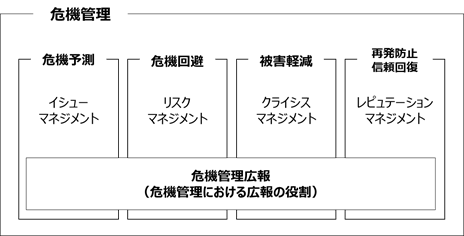

菊地(2011)は、危機管理を時系列のプロセスで、危機予測(イシュー・マネジメント)、危機回避(リスク・マネジメント)、被害軽減(クライシス・マネジメント)、再発防止・信頼回復(レピュテーション・マネジメント)と4段階に分けている。

江良の定義と要素は同じだが、危機管理とクライシス・マネジメントを分けやすい。

本稿は広報的観点から危機管理を捉えていくため、菊地の整理を定義として採用したい。

なお、リスク・マネジメントは昨今、危機だけでなく企業価値向上につながる機会を含むようになっているが、本稿では危機に絞って適用する。

本稿では「危機管理」は、危機予測から再発防止・信頼回復まで全体を指し、「危機管理広報」は、すべてのプロセスにおける「危機管理における広報部門の役割」を指すこととする。

これらを図示すると以下のようになる(図1)。

図1 本稿における概念の構成(筆者作成)

2.危機管理広報の取り組み

2-1.企業の危機管理広報の取り組み

危機管理広報の現状などを調べた経済広報センター(2012)によると、なんらかの危機管理広報の取り組みを行っている企業は全体の9割を超える。

しかし、内容は「広報部門が社内の危機管理委員会のメンバー」(70.5%)、「広報部門に危機管理マニュアルがある」(67.5%)、「広報部門スタッフが危機管理に関する勉強会などに参加」(65.4%)などである。

似た内容の調査をした共同ピーアール(2013)でも、「広報部門に『危機管理広報マニュアル』がある」(44.2%)、「広報部門が社内の『危機管理委員会』メンバーになっている」(33.5%)、「広報部門のスタッフが危機管理に関する勉強会などに参加している」(31.5%)が多い。

これらの結果から危機管理の施策として、広報部門主導で組織風土までアプローチするものは実施されていないことがわかる。

2-2. PR会社による危機管理広報のサービス供給

危機管理広報では、PR会社の支援を受けることも想定できる。

たとえば、メディア・トレーニングでは、経営層に対して従業員の立場から記者対応の在り方を厳しく指導することは躊躇してしまうからだ。

そこで、PR会社の危機管理広報サービスの実態を各社Webサイトから調査した。

手順は、日本パブリックリレーションズ協会(以下、「PR協会」とする。)のWebサイトから「PR関連会社」のリストを確認、そこから各社のWebサイトに遷移して確認した。

リンクが切れている場合は検索サイトで社名を検索し、該当企業のサイトを確認した。

2014年5月20日から8月15日までの間に5回に分けて五十音順に確認した。

なお、この方法で実施した理由は、筆者は企業コミュニケーションの指導・教育業務に従事しており、PR関連会社と一部で競合するため、ヒアリング調査や質問紙調査では回答が得られず総量を把握できないと思われたためである。

もちろん、各社とも、提供可能なサービスをすべてサイトに掲載するとは限らないし、内容が十分に示されていないこともあるため、留意は必要だ。

しかし、危機管理広報に関するPR関連会社のサービスを網羅的に調べた先行研究は見当たらないため、この方法を採用した。

確認した内容は危機管理に関連する形で以下の5つのサービスが存在の有無で、1社ずつ目視した。

- 危機管理広報の体制構築やマニュアル作成、および緊急時対応支援

- メディア・トレーニング

- イシュー・マネジメント

- 危機管理の全社的な風土革新に向けたサービス(早期警告システム構築やメディア対応に限らない演習、全社的な啓発研修等)

- 危機管理にかかわる社員意識調査などの組織診断サービス

PR協会のサイト内のPR関連会社リストは全部で153社、このうちサイトの存在が確認できたのは149社だった。

このため、有効サンプルは149となる。

調査結果は表1にまとめた。

おおよそ3社に1社程度はマスコミ対応を中心にした危機管理広報には対応可能だが、イシュー・マネジメントは11社(7.4%)、組織風土革新まで踏み込んでいるのは6社(4.0%)、組織診断はわずか1社(0.7%)だけだった。

この結果、PR会社によって組織風土づくりまで踏み込んだサービスは、ほとんど市場に供給されていないことが確認できた。

表1 PR会社の危機管理広報のサービス

| n | % | |

| ①危機管理広報の体制構築やマニュアル作成等 | 47 | 31.5% |

| ②メディア・トレーニング | 42 | 28.2% |

| ③イシュー・マネジメント | 11 | 7.4% |

| ④危機管理の全社的な風土革新に向けたサービス | 6 | 4.0% |

| ⑤危機管理にかかわる社員意識調査などの組織診断 | 1 | 0.7% |

(筆者作成)

経済広報センター(2012)や共同ピーアール(2013)の調査、および上記の研究結果から、危機管理広報は組織風土づくりまでアプローチできていないと考えられる。

もちろん、PR会社ではなく監査法人や経営コンサルティング会社などがサービス提供している、あるいはリスク管理部門や総務部門など広報部門以外が実施している可能性はある。

危機管理における広報部門の業務分掌、あるいは企業の危機管理の取り組みの実態把握が必要だという論点は残る。

3.危機管理広報としての組織風土づくり

3-1.危機管理広報で風通しのよい組織づくりが指摘される理由

危機管理の業務は、広報部門だけで成り立つものではない。

実態としては、広報部門の業務分掌は一部にとどまり、リスク管理部門や総務部門が主導することもある。

広報部門は、最終的に組織のレピュテーションを守ることが主業務となる。

では、不祥事等においてマスコミや社会が問題視することは何か。

共同ピーアール(2013)によると、不祥事の発生原因として給与所得者は「企業の利益市場主義」「経営トップの資質、倫理性の欠如」「旧来からの隠ぺい体質」を主に問題視している。

不祥事を起こした企業には、「迅速な情報の全面的開示」「第三者(機関)による原因の究明の依頼」「被害者への賠償」を期待している。

概観すると、危機が発生した際にマスコミや社会が問題視することは、事案自体の性質にはよるが、大きく「対応の遅さ・不誠実さ」「隠ぺい体質」「社会との認識のズレ」と言えるだろう。組織が不誠実で隠ぺい体質を持っていた場合、あるいは結果的に外部からそのように見られてしまう場合も批判を防ぎようがない。

たとえば、単に広報部門に十分な情報が共有されておらず、マスコミ対応が後手にまわり、結果として社会やマスコミから批判されることもある。

篠崎(2004)は、危機発生時において広報部門は、「現実には残念ながら、マスコミの問い合わせを受けて初めて、そのことを知るといったケースも多い」としている。

いかにマニュアルや連絡網が整っていたとしても、現場は目の前の緊急対応に追われ、広報部門に情報共有すべきことまで気が回らないことがあるのだ。

正しい情報がトップまで行き渡らずに、結果的に隠ぺい体質が疑われることもある。

矢島尚(2007)は、ガス湯沸かし器が原因の一酸化炭素中毒事件で、自社製品に問題があったにもかかわらず、品質管理部長が社長に報告をする際、その事実を隠し、不当な改造が原因だったと伝えた事例を紹介。

その社長は真実を知らされずに改造が原因だったものとして記者会見に臨み説明した。

のちに、原因が自社製品にあったことがわかり、次の会見で社長が涙ながらに謝罪したという。

仮にメディア・トレーニングを繰り返し、記者会見そのものに問題がなかったとしても、こうしたケースの発生は抑止できないのである。

このため、多くの危機管理広報の文献で、マスコミ対応以前の問題として風通しの良い組織づくりに取り組むことの重要性を訴えるものが多い(矢島尚2007、駒橋2008など)。

危機発生後のレピュテーション・マネジメントまでを考慮すると、仮に危機が発生したとしても、「不祥事や事故などの危機発生に至ったが、平時からさまざまなイシューを認識し、リスクの顕在化を防ぐ努力を怠ることはなかったし、危機発生後も迅速で誠実な対応をする会社だ」と社内・社外から評価を得る状態をどうつくるかが問われる。

つまり、危機管理のプロセスが個別に実施されるのではなく、一貫・連関した取り組みとして実施されることが必要だと言えよう。

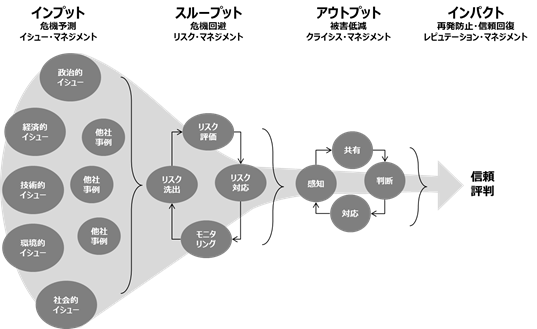

理想的な危機管理の取り組みの連関性は、図2のように示すとイメージしやすい。

インプットが豊富にあれば、想像力が働きやすくなりリスクの洗い出しが進みやすくなる。

リスク・マネジメントが機能していれば、回避できる危機も増えるし、危機への感度も上がるので、危機発生時に危機を感知しやすくなる。

平時から緊急時の備えができていれば、結果としてインパクトを抑止できる可能性が高まる。

ところが、筆者の組織に対する広報指導や広報実務の経験上では、危機管理マニュアルと危機管理広報マニュアルが連動していなかったり、リスク・マネジメントの取り組みが危機の顕在化防止だけで完結していたり、シミュレーション・トレーニングにメディア・トレーニングが含まれていなかったりする組織がよくある。

残念ながら、多くの組織で一貫性・連関性のある危機管理は実現できていないのではないかと考えられる。

図2 危機管理業務の連関性のイメージ図(筆者作成)

3-2.危機予測や危機回避のフェーズで他部門を支援する

広報部門が危機管理のすべてのプロセスを主導していくことは現実的でない。

実務上は、広報部門が他部門の業務を支援するものと、広報部門が主導する業務に分かれる。

まずは前者の「他部門を支援する」業務を検討する。

最終的にレピュテーションを守るためには、ひとつは、社会から「そこまで備えていても危機が起きたのなら、やむを得なかったのだろう」と思われる状態、誤解を恐れずに言えば“アリバイ”がある状態をつくらなければいけない。

イシュー・マネジメントやリスク・マネジメントの徹底と趣旨が近いので特段新しい指摘ではないが、信頼回復を想定した場合にこれらが不可欠になることを改めて強調したい。

広報部門は、社会に近い立場から社会的要請の視点を組織に提供し、各プロセスの取り組みを連関させる役割を担いたい。

たとえばイシュー・マネジメントのフェーズでは、小山(2011)の研究は示唆に富む。小山は、2000年の雪印乳業の食中毒事件と、2002年に明るみに出た雪印食品の偽装工作という雪印グループの2件の不祥事研究により、雪印が食中毒事件後に「製品事故防止」という特定のイシューの対応に奔走していたことを明らかにした。

一方で社会は、雪印が多様なイシューに対応することを期待していたとする。

雪印のように企業が特定のイシューしか認識できなくなる現象を「イシュー・マイオピア」という概念で説明した。

社会に近い立場にある広報部門の役割として、社会的要請の拡がりや変化を組織にインプットすることは極めて重要な役割だと言えよう。たとえば、普段から報道された他社の危機事例等を分析して情報共有するような支援ができれば、ソーシャル・イシューの感度を高め、リスクの洗い出しにも好影響をもたらすはずだ。

リスク・マネジメントのフェーズでは、リスクの評価や対応で、法令遵守にあまりにも偏っていないか、社会的要請の着眼点で不足している点がないかを組織に具申していきたい。

リスク・マネジメントでは、具体的な対策は安全管理等のほかに、コンプライアンス強化、内部統制強化として実施されるが、コンプライアンスや内部統制は法令遵守がベースになりがちだ。こうした法令順守型アプローチについて郷原(2011)は、社会的要請とのギャップを生み出し、思考停止に陥りやすいと警告する。

このフェーズではほかにも、平時から様々な問題を組織内で共有することも重要だ。

潜在的な問題を認知できていないと、リスク・マネジメントは機能しないし、危機発生時にも隠ぺいにつながりかねない(矢島尚、2007)。

このため矢島尚は、ETF(Employee Task Force)という問題探索のプログラムを紹介している。

各部門から代表者を選定し、インタビュー・スキルを開発したうえで、代表者が各部門で問題を聞き取りする。

その結果を全体会で出し合いながら、最終的に経営トップや役員などに報告会を開くという内容だ。

こうしたプログラムは、必要性は理解できても、きっかけがないと組織的に導入しづらい。

たとえば広報部管轄の社内報の企画と位置付けたり、組織活性化施策として対外広報の素材と位置付けたりするなど、広報活動の一環として展開すれば導入しやすくなろう。

導入を後押しするようなイメージである。

このように、社会に近い立場から社会的要請の視点を補完したり、最終的にレピュテーションを守る観点から各プロセスの取り組みを連関させたりする役割を担っていきたい。

3-3.広報部門にとっての危機発生時の潜在リスク

もうひとつは、マスコミや社会からの批判により直結してくる、広報部門が主導すべき業務である。

危機発生時に迅速で誠実な対応・意思決定ができる状態、「平時と緊急時に異なる行動や意思決定が必要なことを共通認識にできており、これを実践できる状態」をいかにつくるか。

では、平時と緊急時では何が違うのか。たとえば「初動」では、米国同時多発テロなど危機的状況での人間行動を綿密な取材からまとめたリプリー(2009)は、危機に直面すると「否認」「思考」「行動」の三段階が時系列で起きるとし「人々は非常時に異様なほど礼儀正しくなる」とする。

危機が大きいほど、最前線の現場の初動において、迅速な対応、正しい判断ができるかどうかによってレピュテーションへのインパクトは左右される。ところが、人間は危機に直面すると、行動も思考も停止してしまうことがある。

危機管理マニュアルによって危機に直面した際の行動は一定程度明確になっているだろうが、そもそもまったく行動できなくなってしまう可能性があるのだ。

危機発生時の情報管理についても、矢島啓男(1993)は「緊急事態はヒト、モノ、カネ、情報の流れを一変させ、逆流や混乱を生じさせてしまう。

(略)逆ルートで何かを流そうとしても、すぐには機能しないばかりか混乱する。緊急事態発生時の情報管理の難しさはここにある。

事故・事件、緊急事態は第一線の現場で発生することが多く、その現場からの情報がなければ、本社や本部は対策の立てようがない。

しかし、日常活動になれた組織やラインは、末端からの情報の逆流にはなじまない」としている。

危機管理マニュアルの報告フローは平時と同じピラミッド型となっている場合があり、マニュアルに忠実な正しい社員ほどこれに沿って報告し、結果として対応が遅れることがある。

つまり、危機発生時には平時と異なる行動・判断が求められる一方で、行動できなかったり、平時と同じ価値観で判断してしまったりしがちなのである。

このため、危機管理広報の観点からは、危機発生時の初動から情報流通、意思決定・判断そのものを、危機発生時の広報的リスクとして捉えることが必要だと言えよう。

広報部門はここにアプローチしなければいけない。

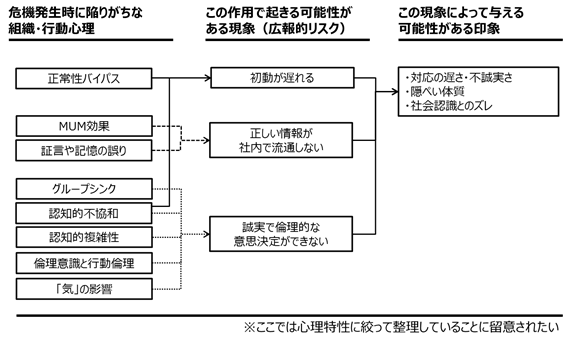

図3にこの概念を整理して示した。

図3 危機発生を前提にした場合の広報的リスク(筆者作成)

3-4.危機発生時の組織・行動心理が社会からの批判に至るまでの分析枠組み

危機発生時になぜ初動が遅れ、正しい情報が流通せず、誠実で倫理的な意思決定ができないのか。

これらは心理学の分野で研究が進む。

たとえば、初動でみたリプリーの指摘は、「正常性バイアス」として心理学で整理されている。

人は危機を危機としてありのままに認識し、それに対処することができないことがある。

組織が人で構成される以上、これは組織に大きな影響を及ぼす。

情報共有に関しては、矢島尚(2007)によるトップに間違った事実が伝えられたケースのように、緊急時は正しい情報が流通しない可能性もある。

Rosen&Tesser(1970)によって、人は「悪い情報を伝えたがらない」ことが示されている。

心理学ではMUM効果(MUMは「静かにする」の意味)と言われているものである。

あるいは、証言や記憶が必ずしも正しいものではないことも明らかになっている。

高木(2006)など目撃証言の正確性を分析する研究が多くみられる。

誠実で倫理的な判断や意思決定については、組織の論理にとらわれず、多様な観点・立場から危機をとらえ、倫理的な意思決定をすることが必要だと言える。

ここでは、力を持った特定の人の意見が強くなり代替手段や選択肢が十分に検討されないなどの現象が起きる「グループシンク(集団浅慮)」、自分の間違いを認めようとしない「認知的不協和」など、意思決定を取り巻く心理的な罠があげられよう(認知的不協和は初動にも影響する)。

もちろん、社会の要請とはきわめて複雑なものであり、さまざまな立場によって期待が異なってくる。

組織存続のために社会的要請と合致しない意思決定が必要になることも現実では起こり得る。

ただ、社会認識とのズレを感じさせないように、組織の論理に偏りすぎてしまうことは避けたい。

このためには危機を多面的にとらえる必要があると言えるが、これは心理学で「認知的複雑性」として説明されている。認知的複雑性が低いと多面的な選択肢の発想に至らない。

組織・個人の倫理意識については心理研究も多く(河野ら、2005など)、蘭他(2007)などによって倫理意識の測定尺度も開発されてきている。

その一方で、倫理的な意識をもっていたとしても、実際にそのとおりに行動できるとは限らないというベイザーマンら(2013)の「行動倫理」の研究成果は重要だ。

失敗事例の研究から教訓を得る「失敗学」では、意思決定に関連する心理作用について畑村(2006)が、危機に直面した際の複雑で微妙な判断は、判断者を取り囲む「気」(社会的雰囲気)に影響されやすいという見方の重要性を強調する。

たとえばスペースシャトル「チャレンジャー号」の爆発事故は「米大統領演説の直前でリビア攻撃が準備されていた時期に起きており(略)国威発揚という『気』があった」とする。

こうした「気」によって判断を間違えやすくなることがあるという。

当然、社会的雰囲気だけでなく、組織の内外環境を踏まえた組織的雰囲気の影響も考慮しておきたい。

危機発生時にはこうした様々な組織・行動心理が働く。

これらが、「初動の遅れ」「正しい情報が社内で流通しない」「誠実で倫理的な意思決定ができない」といった現象につながり、その結果、社会やマスコミから批判を受けやすくなると考えられる。

このプロセスを図4にフレームワークとして提示する。

図4 組織・行動心理が社会やマスコミからの批判に至るまでの分析枠組み (筆者作成)

3-5.危機発生時の心理的側面の潜在リスクへの対処に関する試案

これらの広報的リスクにどう対処し得るのか、ここまでの研究の範囲になるが簡単に記しておきたい。

端的に言えば、「組織の行動・判断のクセを自覚し、危機発生時のための価値判断基準を新たにつくることが重要」だと考えられる。

ポイントとしては、「知識獲得」「平時の判断基準の自覚」「危機発生時の判断基準の開発」の3つに分けることができる。

・知識獲得

リプリー(2009)は、危機発生時の緊急時の人間行動(広報的リスク)について平時から知っておくことの重要性を強調する。

緊急時の非日常的な心理作用について社内で認知を得ておきたい。

たとえば、遠田(2005)は、非日常を組織が検知するためには、それを日常だと認識できなければいけない、そのためには非日常を繰り返し認知させ日常化すること、非日常への対応を求める声が大勢になることが大事だとする。

すると、他社の不祥事事例の分析や社内共有が有効だと考えられよう。

こうした事例分析では、不祥事研究の体系化を進める樋口(2012)が開発した不祥事の発生原因を分析するフレームワークが活かせる。

樋口は、組織不祥事の原因を「直接原因」と、リスク管理制度の未整備による「Ⅰ種潜在原因」、それ以外の潜在原因を「Ⅱ種潜在原因」に整理。

標準的な枠組みを使えば、事例分析も社内共有も共通認識のもとに進めやすくなる。

・平時の判断基準の自覚

リプリー(2009)は知識獲得に加えて、危機発生時の判断基軸を事前に明確化し、これを浸透しておく必要があるとする。

ところが、これまで指摘してきたとおり、危機発生時の意思決定や判断は、平時の内在化された「価値観」が拠り所となりがちである。

そこで、組織に内在化された価値観をいったん洗い出すことが必要になる。

この概念やプロセスはシャイン(2004)が詳しい。

たとえば、顧客第一主義を謳っている組織であっても、実際には売上至上主義で自社都合の判断基準が浸透していることもある。

仮に自社都合の判断基準だったとしても、平時の内在化された価値観は組織の機能を下支えし、事業が円滑に進む重要な要素となっていることもある。

緊急時のために丸ごと書き換えようとすることは適切でない。平時の価値観をしっかりと洗い出したうえで、危機発生時の広報的リスクとして自社都合の判断をしがちだと認識し、危機発生時に求められる「価値観」を別につくりだしていくことが有効であろう。

・危機発生時の判断基準の開発

第三の危機発生時に求められる「価値観」づくりは、広報的リスクの3項目に沿って大きく3つに分けることができる。

まずは「初動の遅れ」に対応するものだ。

たとえば、矢島啓男(1993)は、緊急時の情報管理のポイントとして、現場と本部の双方で「断片的情報でもよいから早く報告する」、「ライン報告のルールは遵守する必要がない」ことの認識を「バイパスルール」として共有したいとする。

東日本大震災で多く報じられた標語「津波てんでんこ」も初動で求められる行動を象徴させたものと言えるだろう。

「正しい情報の社内共有」については、吉川(2012)は、「悪い情報が伝わっていないのではないかという意識で情報を取りに行く」ことが重要だとする。

あるいは、報告を受ける側の管理職や役員クラスは、「正しく報告がされていないのではないか」という健全な懐疑的意識をもって情報に接することも必要だろう。

最後に「誠実で倫理的な意思決定」に関しては、実践としての企業倫理(梅津、2002)が参考になる。

企業倫理の実践では、梅津(2002)、本橋(2008)、秋山(2008)ともに平時におけるケース討議の有効性を説いている。

中でも本橋(2008)は、正解のない葛藤状況のケースを基に討議することで、「参加者個人だけではなく、討議に参加している集団が持っている価値観をあらわにし、あらためて確認したり、問い直すきっかけになる。

討議を通じて倫理綱領や行動規範との関連づけができれば、そこに示された『原則』に基いた具体的な行動を理解し体得することにもなるだろう」とする。

平時の内在化された価値観を踏まえながら、答えのない葛藤状況のケース討議を通じて、その組織ではどのような判断をしていくのか「理由」を積み上げていくことで、危機発生時に拠り所となる判断基準を共有していくことができよう。

4.まとめと今後の課題

本稿では、危機管理広報の取り組みについて、企業調査の結果と、PR会社のサービスの実態把握により、組織風土までアプローチできていない現状を確認できた。

そのうえで、プロセスごとに分断されがちな危機管理の取り組みについて、最終的にレピュテーションを守るうえでは一貫性・連関性が求められることを明確にし、このために、広報部門は

①他部門を支援し社会的要請の視点を組織に提供していくこと

②危機発生時に迅速で誠実な対応・意思決定ができる組織風土づくりには広報部門が主導して取り組むこと

が求められることを整理した。

後者のアプローチに向けて、主に危機発生時の組織・人間行動の心理的側面の影響を確認し、こうした心理作用が社会やマスコミの批判に至るまでの分析枠組みを提示した。

補足的に、ここまでの研究で考えられる対策を手ほどきした。

危機管理広報を企業倫理や企業文化、心理学等から多面的にとらえようとする試みは、実践の場で現実に起きる複雑な事象に対峙する際に求められる統合的対応の含意に繋がるだろう。

一方で、緊急時のリーダー行動や航空安全管理、医療現場等のスキルアプローチのレビューができていない。危機から復元する力として「レジリエンス」という概念も昨今注目を集める。

こうしたスキルの側面の研究に着手できておらず、結果として組織診断のモデル構築にも至っていない。

最終的には、危機管理における広報部門の役割の再定義と再構築を目指したい。

今後は、安全管理、企業倫理、CSR、失敗学、不祥事研究、心理学など周辺学問分野に着目しながら、事例分析等により根拠を積み上げ、提示した枠組みのブラッシュアップと組織診断のモデル開発を急ぎ、これらを実践して検証していきたい。

![]()

文献

- Bazerman,M.,Tenbrunsel,A.,Blind Spots:Why We Fail to Do What’s Right and What to Do About It, Princeton Univ Pr,2012.(『倫理の死角』, NTT出版, 2013.)

- Herman,C., International Crisis : Insights From Behavioral Research, Free Press, 1972.

- Mitroff,I., Anagnos,G., Managing Crises Before They Happen, AMACOM, 1999(『危機を避けられない時代のクライシス・マネジメント』,徳間書店, 2001.)

- Ripley,A.,The Unthinkable:Who Survives When Disaster Strikes-and Why,Harmony,2009(『生き残る判断 生き残れない行動』, 光文社, 2009.)

- Schein,E., The corporate culture survival guide,Jossey-Bass,2009(『企業文化 生き残りの指針』,白桃書房, 2004.)

- Rosen,T., Sidney,A. On Reluctance to Communicate Undesirable Information: The MUM Effect. Sociometry [American Sociological Association] 33, 3 ,1970,pp. 253-263.

- 秋山進,『それでも不祥事は起こる』,日本能率協会マネジメントセンター, 2008.

- 梅津光弘,『ビジネスの倫理学』,丸善, 2002.

- 江良俊郎,「企業の危機管理」, 社団法人日本パブリックリレーションズ協会編,『広報・PR概論』, 同友館, 2010,pp.276-297.

- 遠田雄志,『組織を変える“常識”-適応モデルで診断する』,中央公論新社, 2005.

- 大泉光一,『クライシス・マネジメント―危機管理の理論と実際[三訂版]』 ,同文館出版, 2002.

- 大泉光一,『危機管理学総論』,ミネルヴァ書房, 2012.

- 岡本浩一,今野裕介,『組織健全化のための社会心理学』,新曜社, 2006.

- 海保博之,宮本聡介,『安全・安心の心理学』,新曜社, 2007.

- 亀田達也,村田光二,『複雑さに挑む社会心理学[改訂版]』,有斐閣, 2010.

- 菊地彰夫,「危機管理と広報・PR」, 日本パブリックリレーションズ協会編著,『広報・PR実務』, 同友館, 2011,pp.79-102.

- 吉川肇子編,『リスク・コミュニケーション・トレーニング』,ナカニシヤ出版,2012.

- 共同ピーアール,『PR・広報業務に関する実態調査』, 2013.

- 経済広報センター,『第11回 企業の広報活動に関する意識実態調査報告書』,経済広報センター, 2012.

- 河野哲也,蘭千壽,松野良一,高橋知己,樽木靖夫,「コミュニケーションと組織倫理の教育」,日本経営倫理学会誌 『日本経営倫理学会』12, 2005,pp.205-216.

- 郷原信郎,『思考停止社会』,講談社, 2009.

- 郷原信郎,『組織の思考が止まるとき』,毎日新聞社, 2011.

- 小山嚴也,『CSRのマネジメント イシューマイオピアに陥る企業』,白桃書房, 2011.

- 篠崎良一,『会社を守る! もしものときのメディア対応策』,オーエス出版, 2004.

- 白樫三四郎,『産業・組織心理学への招待』,有斐閣, 2009.

- 高木光太郎,『証言の心理学』,中央公論新書, 2006.

- 畑村洋太郎,『「失敗学」事件簿』,小学館, 2007.

- 芳賀繁,『事故がなくならない理由』,PHP研究所, 2012.

- 樋口晴彦,『組織不祥事研究』,白桃書房, 2012.

- 本間道子,『集団行動の心理学』,サイエンス社, 2011.

- 本橋潤子,「倫理的な組織づくりに向けて」,産業能率大学総合研究所企業倫理研究プロジェクト編, 『実践「企業倫理・コンプライアンス」』,産業能率大学出版部, 2008, pp.33-54.

- 間嶋崇,『組織不祥事』,文眞堂, 2007.

- 矢島啓男,「緊急事態対応の手順」, 田中正博・和田龍幸編,『危機管理と広報(企業広報講座Ⅴ)』,日本経済新聞社, 1993,pp.49-72.

- 矢島尚,『不祥事を乗りこえる会社 不祥事でつまづく会社』,日本経済新聞出版社, 2007.

- 蘭千尋,河野哲也,『組織不正の心理学』,慶応大学出版会, 2007.