2018年度に『月刊総務』の「総務の引き出し(広報)」に、広報の基礎知識をご紹介する連載を寄稿しました。

内容を一部加筆・修正して掲載します。

前回、CI(コーポレート・アイデンティティ)の概念についてご紹介しました。CIは一般的にロゴ管理のことを指すことが多いですが、ロゴ管理はCIの一部です。CIは、MI(ミッション・アイデンティティ)、VI(ビジュアル・アイデンティティ)、BI(ビヘイビア・アイデンティティ)の3つで構成されます(ロゴはVI)。今回は、CIの進め方です。

CIが必要になる時期

CIは創業当初から必要不可欠なものです。ただし、創業者の求心力が強い時や成長が著しい時など、「問題が表面化していない時」にアイデンティティを問い直すことは少ないでしょう。

CIは、一般的に以下の背景・きっかけで検討する場合が多いです。

- 組織が大きくなり一体感が失われてきた

- 事業領域が拡大し、全体を束ねるブランドがあいまいになった

- 事業統合や合併などがあった

- 周年など記念となるタイミングがある

ひと言で表すと、「組織に変化が必要な時期」でしょうか。

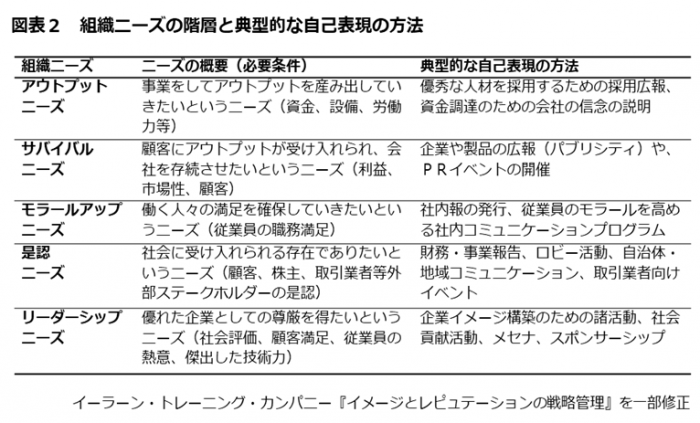

組織は環境に適応する「生き物」です。人間と同じように段階的に成長(発展)します。様々な研究者が組織の発展段階をモデル化していますが、複数の論者の視点を採用したリチャード・ダフトさんのモデルを見てみましょう(図1)。図の「踊り場」の時が、組織に変化が必要な時期。アイデンティティを確認するひとつのタイミングと言えます。

CIの検討プロセス

Step1 自己客観視

CIは「自分(自社)は何者か」を明確にすることです。まずは自社のことを客観視しなければいけません。

自己客観視のためには、定量・定性データが必要です。最低限実施したいのは「組織文化の診断」。意思決定の傾向、社員に対する評価や期待の傾向などを、「経営理念や方針等で標榜するもの」(表向き言っていること)と「ありのままの姿」(実際にやっていること)の2つの軸で社員にアンケートをすると良いでしょう。定性データは、社史、トップメッセージなどの「文物」や、お客さまのご意見等を網羅的に参照して集めます。

Step2 自己規定

自己客観視の次は自己規定。「自分とは何者か」の定義付けです。

まずは、自社の固有の能力や強みが何かを考えてみましょう。「ビジネスモデル」「風土」「技術・知識」「製品・サービス」などの枠組みで自社の強みを洗い出します。

次に組織文化に焦点を絞り、過去―現在を比較して思い浮かぶ「変わったもの」「変わらないもの」を洗い出します。出てきたものにはポジティブ・ネガティブ両方あるはずです。ポジティブなものに絞り、自分たちが大切にしてきた価値観を確認します。

Step3 自己変革

自己規定はあくまでも「現在」の姿です。変化に対応するためにCIを検討する場合が多いので、どう変化させるかを考える必要があります。

集めたデータや洗い出した材料をもとに「マインド・アイデンティティ」を明文化します。他社のコーポレートスローガンや経営理念を見ながら考えましょう。社員全員で組織文化をどう変えたいかを考えるため、社員アンケートを再度実施することもあります。現在の組織文化の評価と、未来に向けて変わりたい姿の2軸で尋ねると有効です。

Step4 自己表現

ここまで来てようやく、ロゴなどのいわゆる「CI」(VI)になります。自己変革の象徴として自己表現をします。MIを視覚化したロゴの開発やビジュアルルールの制定(VI)、MIを体現する行動の実践・評価(BI)などです。 自己表現の結果、社員やお客さまの自社に対する評価・ブランドが変化したのかを確認し、手段を適宜見直しながら自己表現を続けていきます。組織が次の発展ステージになり、手段の見直しレベルでは耐えられなくなった段階で、再度、自己客観視、自己規定、自己変革、自己表現のサイクルを回す必要が生じます。

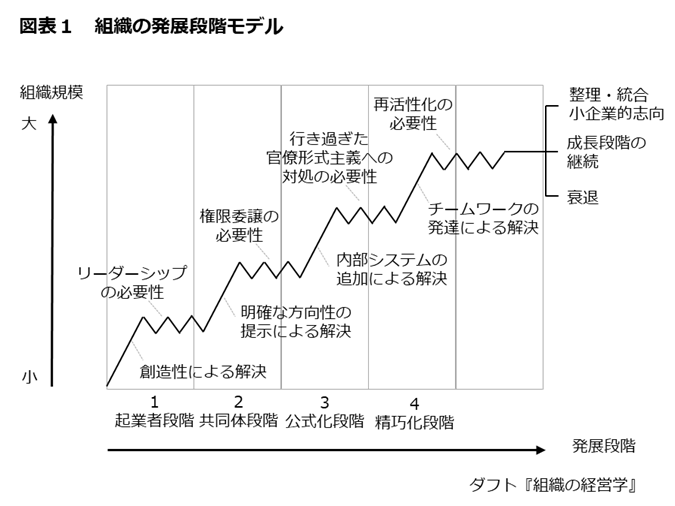

CIの方法

CIは理論的に言えば、理念の浸透・視覚化・体現行動の3つで確立できます。ところが、現実にはこれだけでは足りません。そもそもCIがなぜ必要になったのか、CIの目的や組織ニーズが異なるためです。なんのために自己表現するのか、優先すべきターゲットはあるのか、と言い換えることもできるでしょう。理念の浸透・視覚化・体現行動の3つは当然意識しながらも、組織ニーズに応じた社内外の広報活動を実践し、アイデンティティを確たるものにしましょう(図2)。