2018年度に『月刊総務』の「総務の引き出し(広報)」に、広報の基礎知識をご紹介する連載を寄稿しました。

内容を一部加筆・修正して掲載します。

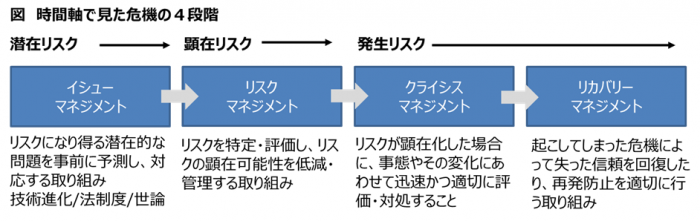

前回は、総務と広報がリスク管理で連携できないと、思わぬ「落とし穴」ができてしまうとお伝えしました。「落とし穴」とは、不祥事や事故が発生した場合に、マスコミや社会から批判の対象になる「初動の失敗」「隠ぺい体質の疑い」「不誠実な意思決定」の3つです。今回は、この「落とし穴」を埋める方法をご紹介します。

初動対応の失敗を防ぐ

米国同時多発テロなど危機的状況での人間行動を綿密に取材したアマンダ・リプリーさんは、著書『生き残る判断 生き残れない行動』の中で、人は危機に直面すると驚くほど「否認」するとしています。「否認」の次に「思考」「行動」と移行することは、災害時の「逃げ遅れ」など災害心理学の研究でもよく指摘されます。人は、想定外の事態を前にすると、「たいしたことはない」と考えてしまったり、思考自体が停止してしまったりします。いわゆる「真っ白」な状態です。

企業は、緊急時にこうした事態が発生しないよう、危機管理マニュアルに必要な初動対応を書き込むことがあります。さらなる備えとして、シミュレーション訓練を実施する企業もあります。残念ながら、こうした対処をしていても、本当に危機が起きると、行動できない社員は多いのです。

初動対応の失敗は、人為的ミスばかりではなく、「動けなかった」場合があります。この落とし穴を埋めるためには、緊急時の行動心理を、社員全員が学んでおくことが大切です。否認・思考・行動の心理状態が生じやすいことを知っているだけで、緊急時に自分の状態を客観視しやすくなり、この移行スピードを格段に上げることができます。

結果的に隠ぺいが疑われる事態を防ぐ

事故などの緊急事態は現場の第一線で発生することが多いです。このため、現場から情報が上がってこなければ、本社や本部は必要な対策を検討できません。この情報ルートにも思わぬ落とし穴があります。

たとえば、危機管理マニュアルの報告フローが、平時と同じピラミッド型となっている場合があります。第一発見者はまず現場リーダーに報告し、現場リーダーが管理職や役員、リスク担当部署に報告し、必要に応じて対策本部をつくる、といった流れが一般的です。ところが、現場には常に現場リーダーがいるとは限りませんし、管理職・役員がすぐに捕まるとも限りません。忠実な正しい社員ほどマニュアルに沿って報告しようとし、上司がいないときは一生懸命上司に連絡しようとして他への報告が遅くなり、結果として対応が遅れてしまうことがあります。

これに対処するためには、現場と本部の双方で「断片的情報でもよいから早く報告する」、「ライン報告のルールは遵守する必要がない」ことを「バイパスルール」として共通認識にしておくことが必要です。

また、人は「悪い情報を伝えたがらない」ものです。どんなに小さなミスでも、上司に報告するのは気が重いですよね。心理学ではMUM効果(「静かにする」の意味)と言われているもので、緊急時には「そもそも正しい情報が流通するとは限らない」のです。

このため、報告を受ける側の管理職や役員は、正しい情報が伝わってきていない前提で、現場の報告を「健全に疑う」ことが大切です。 平時から、緊急時には「バイパス報告OK」や「現場の報告はちゃんと疑う」といった価値観をつくっておかなければ、対処に遅れたり誤ったりして、結果的に隠ぺい体質を疑われてしまう事態になってしまうことがあります。

不誠実な意思決定を防ぐ

倫理学の研究で、ひとは「倫理的な意識をもっていたとしても、実際にそのとおりに行動できるとは限らない」という研究分野(行動倫理)があります。倫理的で誠実な人ほど、危機に直面すると、社会の常識とはかけ離れた社内にとって「誠実な」意思決定をしてしまうことがあります。

たとえば、様々な失敗から学ぼうとする失敗学の畑村洋太郎さんは、判断者を取り囲む「気」(社会的雰囲気)の影響は無視できないと言います。スペースシャトル「チャレンジャー号」の爆発事故は、不具合が起きており事故は予測できたものでした。ところが、この事故は、米大統領演説の直前でリビア攻撃が準備されていた時期に起きており、畑村さんは誤った判断の背景に、国威発揚という「気」があったと言います。当然、社会的雰囲気だけでなく、「組織的雰囲気」の影響も考慮が必要です。過去の企業不祥事で、有名企業の経営者が「なんでそんな判断をしたのか」と信じられない思いを抱いたことはないでしょうか。どれほど誠実で倫理的な人でも、そのとおりに行動できるとは限らないのです。

この対処には、自分たちの企業文化を自覚することが不可欠です。たとえば、顧客第一主義を謳っている組織でも、実際には売上至上主義で自社都合の判断基準が浸透していることもあります。平常時は、この価値観が会社の業績アップに貢献しているとこともありえるでしょう。ただし、この企業文化に無自覚な状態だと、緊急時に自分たちは顧客第一で判断していると考えがち。無自覚が一番怖いのです。

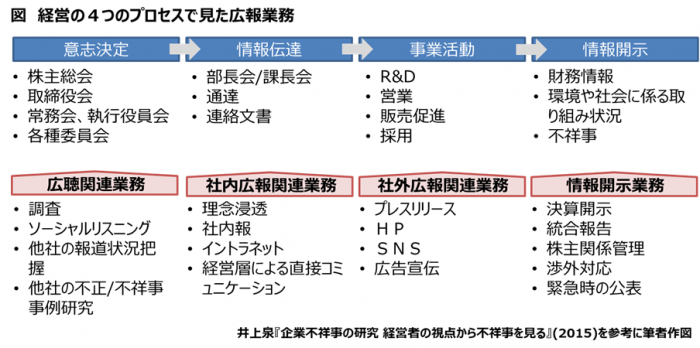

また、平時から、他社の不祥事事例を「活用」し、ケース討議を積み上げておくと良いでしょう。他社事例を題材にして自社で起きた場合はどのような判断をすべきかを考え、かつ、その判断理由は何かを一件ずつ積み上げておきます。緊急時に、ケース討議で、落ち着いた状態の時に自分たちが判断した結果と理由を参照できるので、「他社はこうだったけどウチは違う」という逃げ道を無くすことができます。

このように、危機発生時の初動、情報流通、意思決定・判断そのものが、実は危機発生時のリスクです。このリスクを顕在化しないように、総務と広報で連携して、こうしたリスクの芽を摘んでおきましょう。