2018年度に『月刊総務』の「総務の引き出し(広報)」に、広報の基礎知識をご紹介する連載を寄稿しました。

内容を一部加筆・修正して掲載します。

前回、「ブランド」について解説しました。ブランドはお客さまの頭の中にある脳内シェアのようなもの。このシェアが高ければ、差別化や競争優位につながります。ところが、お客さまが何を頭の中で思い浮かべるかはお客さま次第。お客さまによって、自社やサービスについて思い浮かべる内容がバラバラだと、差別化や競争優位につながりにくくなってしまいます。そこで、たくさんのお客さまに、自社、事業、サービスのことを同じように連想していただくための取り組みが「ブランディング」です。

ブランディングは広告宣伝だけ?

ブランディングという言葉を聞いたとき、その方法として何が浮かびますか。おそらく、「広告・宣伝」が浮かぶ人が多いことでしょう。確かに、広告・宣伝はお客さまとの接点になりやすいです。広告枠を買って自分たちがお客さまに発信したいことを自由に表現できる(もちろん制約はあります)。お客さまとの接点を作りやすい、お客さまの頭の中に入っていきやすいことは確かです。

ところが、マスメディアの影響力が徐々に落ちています。新聞の購読数は下落傾向が続いており、閲読時間も年代層によっては減るなど「読まれ方」が変化しています。テレビについても、「テレビの情報だけを鵜呑みにして人が動く」という現象は昔ほど目立たなくなりました。お客さまは、マスメディアで触れた情報について詳しく知りたいとインターネットで調べたり、自分の興味・関心に応じた検索から情報を得たり、友人・知人の口コミから新たな情報を得たりしています。インターネット上の広告も、閲覧者が多いサイトへのバナー掲出から、ユーザーごとの興味関心に応じた広告を表示させる技術革新が進んでいます。「マス」ではなく「パーソナル」な媒体の存在感が増しています。

広告・宣伝はブランディングの基本施策ではありつつも、あくまでも接点のひとつです。リーチできる量は依然として他メディアより圧倒的に多いので「知ってもらう」という部分では有効ですが、従来ほど「動かす」「脳内シェアを上げる」力は総じて弱まっています。広告・宣伝だけでブランディングを完結できる時代ではないのです。

社員への浸透が大事

ブランドを大切にしている企業は、店舗の空間デザインなどハードを強く意識するだけでなく、接客・接遇などソフトもブランディング施策と捉えます。例えば入店時の声かけまで落とし込みます。「いらっしゃいませ」ではなく、「こんにちは」や「ようこそ」の方が良いのではないか。一つ一つの接点を大切にして、お客さまの脳内シェアを上げていこうとしています。このように、メディアの変化を受けて、お客さまとのあらゆる接点で共通のブランド体験ができるようにする考え方やアプローチが拡がっています。

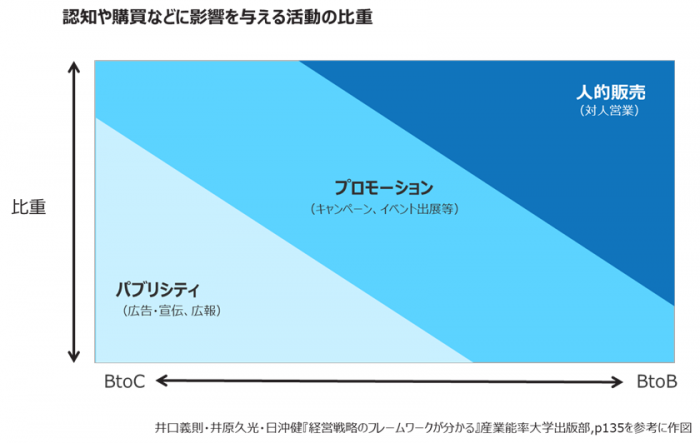

生産財取引などBtoB企業でも、形は違うとしても同じこと。HPでの情報発信、非財務情報の開示、お客さまに対する提供資料の品質、営業アプローチやフォローの仕方、お取引先さまへの対応姿勢など、あらゆる接点で「〇〇な会社だ」という認識ができていきます。消費財取引よりも生産財取引の方が人的販売の比重が高い(図表)ので、消費財よりも社員の言動など「ソフト」が大切と言えます。

ひとつ興味深い調査結果をご紹介しましょう。エデルマン・ジャパンが毎年発表している「トラストバロメーター」という調査では、「学者」、企業の「CEO」、「ジャーナリスト」など各スポークスパーソンの信頼度を尋ねています。近年、信頼度がもっとも高いのは「企業内技術者」。「学者」や「CEO」よりも信頼されているのです。2017年は、「CEO」よりも「一般社員」の信頼度が高いという結果が出ていました。経営トップが自分たちのブランドに信念を持ち、メッセージを発信することは大切です。ところが世間は、時にはCEOや学者よりも、技術者や一般社員の言葉を信じることがあるのです。もちろん、すべての情報の発信主体を企業内技術者や一般社員に置き換えるべきだという話ではありません。お伝えしたいことは、消費財・生産財を問わず(むしろ生産財の方が)お客さまが頭の中でブランドを形作っていくとき、社員の言動が重要な接点になっているという事実です。 その意味で、社員を対象にしたブランディングが不可欠です。この10年ほど、「企業理念」「Way」「バリュー(行動規範)」の重要性が色々な学者・専門家や経営者から発せられていますが、社員に対するブランド浸透とほぼ同じ考え方だと捉えて良いでしょう。

社員に対するブランドサーベイ

前回ご紹介したようにブランドというのはお客さまの頭の中にあるものです。このため、ブランドに関する調査をする時、一般的にはお客さまを対象にします。自社について自由発想で答えていただいたり、「技術力がある」などイメージ項目を列記して、自分が持っているイメージと合致するかお尋ねしたりします。こうしたお客さまのイメージとあわせて、社員に意識調査を実施しましょう。社員の働きはすべてお客さまとの接点につながります。社員が「うちの会社は外面ばかり良い」と感じるようなブランディングは、ブランディングとは言えないのです。