2018年度に『月刊総務』の「総務の引き出し(広報)」に、広報の基礎知識をご紹介する連載を寄稿しました。

内容を一部加筆・修正して掲載します。

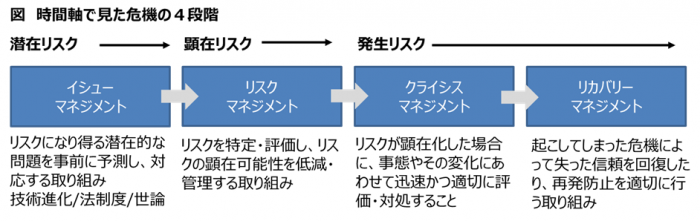

前号までに、総務と広報で連携が不可欠なリスク管理の「落とし穴」と、その落とし穴の埋め方を解説しました。今号は、総務担当者が知っておくべき危機管理広報(マスコミ対応)の基本的知識をご紹介します。

危機管理広報の一般論にご注意を

リスク管理を徹底しても、残念ながらリスクの発生可能性をゼロにはできません。実際に問題事象が起きた場合、ステークホルダーに対する影響が大きい場合はマスコミ発表が必要になります。

会社に広報部門がある場合は、マスコミ対応は広報が窓口になることでしょう。ただし、一般的にリスク管理の扇の要となるのは総務。リスク事案の第一報は総務に情報が集まるはずです。

そこで、危機管理広報の一般論では、「リスク管理部署が迅速に広報へ情報を共有すべきだ」とよく言います。ところが、大小様々なリスクに直面している総務にとって、本当にすべてのリスク事案を広報と共有すべきなのか、疑問が生じるはずです。

また、「何か問題が起きたら、包み隠さずすべての情報を出せ」「とにかく迅速に情報公開せよ」と言う危機管理広報の一般論もあります。しかし、こうした対処は、社会的影響が甚大で極めて深刻な場合に限られます。 実は、危機管理広報の一般論は、多数のマスコミ報道があった事例を後から分析し、「問題が起きたら情報をすべて出すべき」「とにかく迅速に公開すべき」と必要な対応を一般化したものです。言い換えると、「極論ケースが一般化されたもの」であり、事案の公表判断全般に適用できるものではありません。

開示・公表の選択肢

もちろん、「極論ケースの一般化」ですので、極論ケースの場合は迅速開示、隠さない等の一般論に沿って対応すべきです。では、極論ケースとはどのようなものなのか、あるいは極論以外のケースではどのような選択肢があるのか。総務担当者がこうした知識を得ておくと、広報への情報共有のセンスがぐっと良くなります。

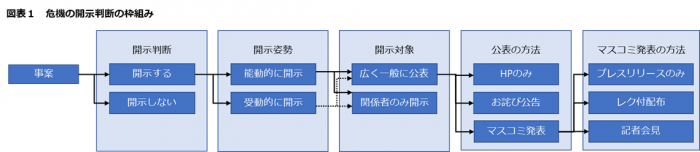

危機が発生した場合、大きく開示する・開示しないという2つの判断があります(図表1)。ここで言う開示とは、公表(広く世間に発表する)の意味ではありません。お客さまへの口頭開示を含め、そもそも対外的に情報を開示するかという判断があります。

この開示判断は、残念ながら一律に基準をお示しできません。法令違反でありながら開示しないケースもあれば、法令違反ではなくても開示するケースもあります。時代や社会の変化に応じて必要な判断も変わります。例えば、一昔前は、ハラスメントは開示しないことが一般的でしたが、いまは迷うぐらいなら開示・公表した方がよいでしょう。開示判断は、ステークホルダーに対する影響の軽重はもちろん、時代・社会背景、法令・ルールでの開示義務の有無、監督官庁や警察等の「助言」、非開示としたものの発覚した場合のレピュテーション低下リスクなど、様々なことを勘案して行います。

開示する場合の選択肢を見ていきましょう。図表1のとおり、まずは開示「姿勢」があります。大きく、能動と受動に分けることができます。受動開示とは、記者やお客さまから問いあわせがあった場合に開示(回答)することを言います。

次に、開示対象があります。広く一般に開示する(これが公表)か、関係者のみに開示するかの2つに大別できます。

開示姿勢と開示対象は、多様な組み合わせがあります。たとえば、何らかの理由で自社が訴えられている場合(非開示判断をしていた)。記者から訴訟に関するコメントを求められ、それが報道されたとします。この場合、必ずしも、自社が訴訟について公表すべきとは限りません。記者に聞かれたら答えるとしても、それを広く一般に公表しないという選択肢もあるわけです。

広く一般に公表する場合は、主にホームページ、お詫び広告、マスコミ発表の3つの方法があります。マスコミ発表の要否の判断は、開示判断と同様に一律に基準を設けにくいものですが、時代・社会背景は強く意識しておきましょう。

マスコミ発表をする場合は、プレスリリースのみ、(担当記者クラブがある場合は)記者クラブでのレク付き資料配布、記者会見を開く、の3つの選択肢があります。

記者会見が必要になるめやす

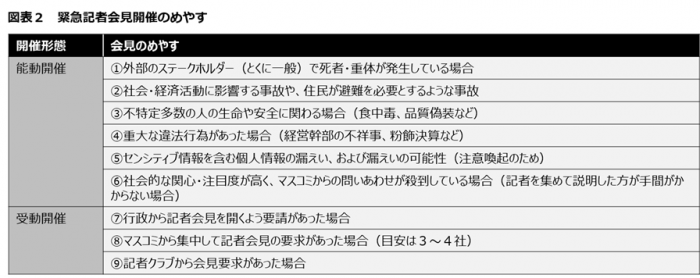

マスコミ発表をすると決めた場合、一番迷うのは記者会見の要否です。記者会見に関しては、過去に事例が蓄積しており、暗黙的な「めやす」はあります。

図表2のとおり、記者会見も能動・受動に分けることができますが、たとえば自社が起こした事案によって外部ステークホルダーに死者が出ている場合や、悪用の恐れがあるセンシティブ情報を含む個人情報の漏えいなど、注意喚起が必要なケースでは能動的に記者会見を開くべきです。また、行政や監督官庁、マスコミから記者会見を開くように要請があった場合は、開催すべきです。会見を開く場合は、(聞かれたら答える消極的な開示事項を含めて)「すべての情報を出す」覚悟で臨むべきです。

本稿の前半で、「迅速開示が必要」との一般論をご紹介しました。迅速開示が必要なのは、主に、一般の社会・経済活動に影響を与える恐れがある(インフラ企業のみ)場合や、注意喚起が必要な場合(安全・生死に関わる、二次被害の恐れがある)。迅速公表は必要としないまでも、調査に時間がかかる場合(不正等)は「キックオフ」をして複数回(段階)に分けて公表することもあります。