人事異動を前提にした広報マネジャー育成に関する考察

(日本広報学会「第20回 研究発表全国大会」発表予稿)

※2014年に発表した内容です

要旨

ジョブ・ローテーションを行う企業・官公庁・自治体・団体等(以下、組織と総称する。)は、多く存在する。こうした組織で広報の職にあたる場合、数年というわずかな期間だけ業務に従事することになる。いわば「時限型の広報パーソン」が存在すると言えよう。こうしたジョブ・ローテーションがある組織の実態に即して、時限型広報パーソンの人材育成について考察する。なかでも、能力開発設計が十分になされていないと推察されるマネジャー層に焦点を絞って検討し、体系的な能力要件を試案したい。

1.研究の目的

多くの組織はジョブ・ローテーションを実施している。

人事上の施策として、新人から管理職になるまでにジョブ・ローテーションを実施している企業は約半数の50.8%という調査結果もある1)。

広報部門もジョブ・ローテーションが多い。

経済広報センターは大手企業51社に対して広報人材育成などの取り組みを調査してまとめている2)。

これによれば、大手企業51社の全社でジョブ・ローテーションが行われている。

また、国内上場企業の広報部長、広報担当役員の人材データベースを構築している宮部(2011)は、2009年1月から2010年9月の間に異動があった350件を抽出し、その間のキャリアパスを整理3)。

新たに広報部長・担当役員に着任したケースは216件あり、それまでにPR・CSR・IR業務を担当していた例は64件の29.6%にとどまる。

また、この間に広報部長・担当役員から異動があった例は142件で、引き続きPR・CSR・IR業務を担当したケースは18件の12.7%にとどまる。

この2つのデータから、組織内には一定期間のみ広報業務に従事するいわば「時限型」の広報パーソンが存在すると言える。

ところが、時限型の広報パーソンの人材育成に関する研究は見当たらない。

そこで、人事異動を見越したうえで、広報業務に従事している間に、どのような能力を意図的・計画的に付与しうるのかを考える。

とくに、広報マネジャーに関しては、専門的な知識・技能が求められる一方で、いわば汎用的な能力といえる経営課題と紐づけた戦略設計や課題創出、部下指導、成果報告、業務標準化が重要視される。

そこで、本研究では、時限型の広報マネジャーに絞って、求められる能力を試案する。

なお、本研究は、広報職や広報学・広報論の専門性を否定するものではない。

専門研究の深化に加えて、いわば汎用性の視点を加えていくものである。

広報部門で付与しやすい能力を明確にすることができれば、組織はより意図的・計画的に能力開発とジョブ・ローテーションを実施できるようになる。

時限型の広報マネジャーにとっても、異動後の任用部署で広報経験を活かしやすくなる。

2.職業能力の構成

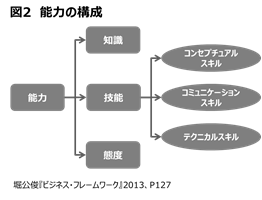

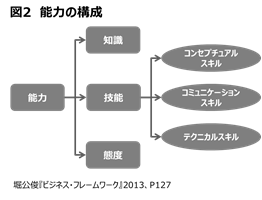

職業能力は、ブルームらが教育目標を明確化するモデルとして提唱した「認知領域」「情意領域」「精神運動領域」を基に、現代でも「知識」「技能」「態度」の3要素から考えることが一般的だ4)。

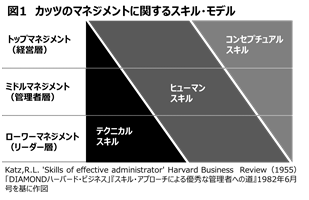

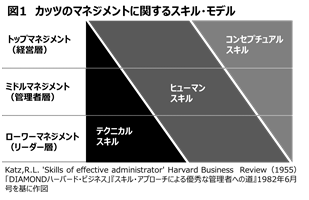

能力の3要素のうち「技能」については、テクニカル・スキル、ヒューマン・スキル、コンセプチュアル・スキルに分けたカッツのスキル・モデル5)が依拠される。

カッツの言うテクニカル・スキルは文字どおり専門的技能であり、広報でいえばプレスリリース作成や編集・校正技術等だ。

ヒューマン・スキルは動機づけやリーダーシップなどの対人関係能力を指し、コンセプチュアル・スキルは前後の工程への影響等を考慮できる能力としている。

現代では、コンセプチュアル・スキルはカッツの指摘から拡張され、論理思考やメタ認知、複眼思考など概念化能力と捉えられることが多い。

カッツは、職位に応じて3つのスキルが必要な割合は異なるとし、これは図1のように表現されることが多い。

堀(2013)は、能力の構成要素とカッツのスキル・モデルを合わせて図2のように整理している6)。

専門性の開発ばかりでは、異動後に広報業務の経験を生かしきれないことがイメージできよう。

3.広報に関する知識・技能の体系や研修プログラム

ビジネス・コミュニケーターの国際団体・IABCのコミュニケーション・プロフェッショナルに関するコンピテンシー・モデル7)は、①コミュニケーション・スキル、②マネジメント・スキル、③ナレッジエリア・スキルに分けて、スタッフ職からシニアコミュニケーターまで4段階で整理している。

しかし、ここでいう①コミュニケーション・スキルは、カッツモデルでいうテクニカル・スキルに相当するものである。

②マネジメント・スキルは、時間管理や業者管理などのプロジェクト・マネジメントを指し、職場管理は含まれない。③ナレッジエリア・スキルもコミュニケーション領域に絞られる。

コミュニケーション・プロフェッショナルのコンピテンシー・モデルであるため、人事異動は想定されていない。

日本パブリック・リレーションズ協会(以下、日本PR協会。)のPRプランナー資格認定制度8)も、一部で時事知識を扱うことはあるが、広報領域の専門知識やテクニカル・スキルに偏る。コミュニケーション・スキルやコンセプチュアル・スキルの開発に相当するものは見受けられない。

なお、PRプランナー資格認定制度に関連して、真部は、役職上位ほど経営や組織体のマネジメントに関する能力の重要性が高まることを指摘したうえで、知識・技能を「基礎領域」「応用領域」「専門領域」に階層化している9)。

ただし、コミュニケーション・スキルやコンセプチュアル・スキルに該当するものが見当たらず、時限型広報マネジャーにはやや適用しづらい。

厚生労働省の職業能力評価基準は、業種別、職種・職務別に、必要な知識や技術、職務行動を整理している。

広報を含め、経営企画や人事など管理部門を事務系職種と位置付け、これら事務系職種に共通して求められる行動や知識、および広報に絞った場合に求められる行動や知識を、役職ごとに整理10)。

職務行動として記述されている点と、共通能力として「関係者との協働」や「課題設定と成果追求」、「業務効率化」などが挙げられている点、広報マネジャーとして「人・組織のマネジメント」に言及している点は、他の体系とは異なる。

時限型にも対応し得る形でおおよそ整っていると考えられる。ただし、業務プロセスに沿った整理がされていない点や、Off-JTや自己啓発でどのような教育・研修を受けるべきかイメージが沸きづらい点が難点である。

教育・研修・講座については、日本PR協会11)や経済広報センターのほか12)、民間企業でも広報パーソンを対象にしたサービスもあるが、いずれも専門知識や技術の開発に偏りが見られる。

4.広報セクションから別部署への異動を見越した能力開発体系の試案

広報部門の中心的な活動は、報道対応と社内報作成などの社内広報である13)。

ただし、時限型広報マネジャーの場合、これらを“極める”ことは期待されない。

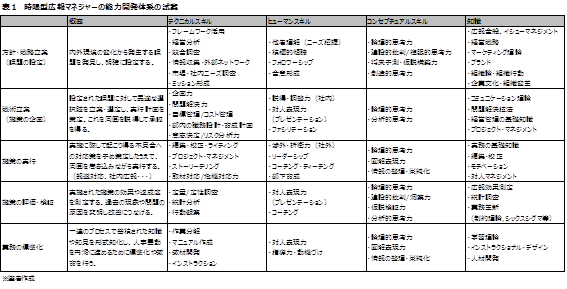

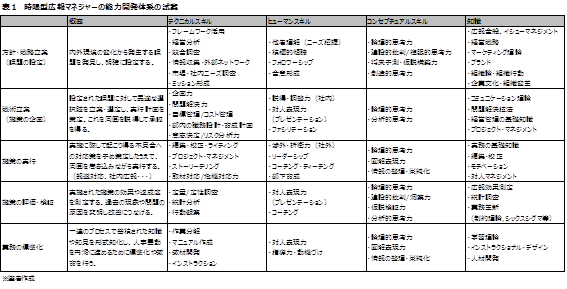

そこで、他部門への異動後にも経験を活かせるよう業務プロセスに沿って、かつ能力開発項目がイメージできるように整理を試みた(表1)。

この整理は汎用性の観点を加味するうえで有効だと思われる。時限型広報マネジャーの場合、広報の専門スキルはほとんど不要であり、むしろ広報を取り巻く経営管理や組織行動、イシューマネジメントといった知識付与や、社会に近い立場上、建設的批判や複眼思考、将来予測等の技能開発をしやすい可能性がある。

5.今後の課題

新たな着眼点の研究領域だという自負はあるが、現段階では、提示した内容全般にわたって質の向上が求められる。組織全体の教育・研修と連動させることで汎用性を担保している組織もおそらくあると考えられ、広報人材育成の実態を把握しなければならない。具体的な能力開発設計をするにしても、基本プロセス「ADDIE」に基づいてAnalyze(分析)、Design(設計)、Develop(開発)、Implement(実施)、Evaluate(評価)することが必要だ14)。能力開発体系構築に向けたそもそもの「文献レビュー」も実務書を含める必要があろう。本研究は不十分な点が多々ある。

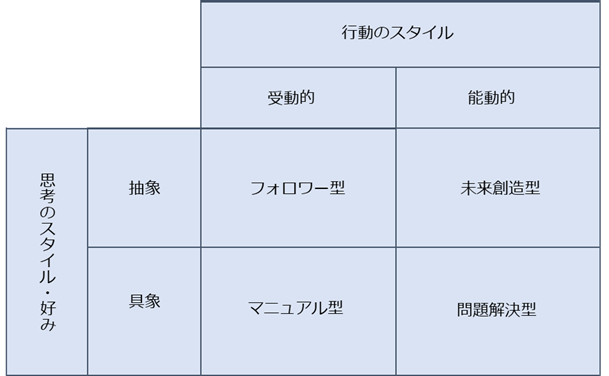

研究を発展させるものとしては、「具体的な研修プログラム開発と効果測定」、「専門職および時限型の広報パーソンの比較調査」、「思考スタイル等の把握による広報パーソンの適正診断ツールの開発」などが考えられよう。実務家である筆者としては、研究者との協働、企業会員の協力、あるいは各研究者による研究を期待するところである。

注

1) リクルート ワークス研究所『Works 人材マネジメント調査 2013』, 2013.

2) 経済広報センター『主要企業の広報組織と人材 2013年版』, 2013.

3) Junichiro Miyabe, An Attempt on Quantitative Profiling of PR Practitioners in Japanese Companies Applicability of “Revealed Preference” Approach, 14th International Public Relations Research Conference –Pushing the Envelope in Public Relations Theory and Research and Advancing Practice, Marchi9-12,2011, Men,L.R. & Dodd,M.D.(eds.), Miami FL:University of Miami Press, pp.565-574.

4) 例として職業訓練教材研究会『十訂 職業訓練における指導と理論の実際』職業訓練教材研究会, 2012.

5) Katz, R.L,Skills of an effective administrator,Harvard Business Review,52, 1974, pp.90-102(「スキル・アプローチによる優秀な管理者への道」『DIAMONDハーバード・ビジネス』1982.6, pp.75-91).

6) 堀公俊『ビジネス・フレームワーク』日本経済新聞出版社, 2013.

7) International Association of Business Communicators, Communicator’s Competency Model,http://www.iabc.com/abc/pdf/CompetencyModel1.pdf (2014/8/16アクセス). IABCの概要はwww.iabc.comで.

8) 日本PR協会「PRプランナー資格認定制度」http://pr-shikaku.prsj.or.jp/(2014/8/16アクセス) ほかに、日本PR協会編『広報・PR概論』同友館, 2010. 同『広報・PR実務』同, 2011.

9) 真部一善「広報・PRの実務者が習得すべき知識と技能に関する一考察」『日本広報学会 第19回研究発表大会予稿集』日本広報学会, 2013, pp.147-150.

10) 厚生労働省「職業能力評価基準」, 中央職業能力開発協会のホームページから確認できる. http://www.hyouka.javada.or.jp/user/dn_standards_a9.html(2014/8/16アクセス).

11) 日本PR協会のセミナー/イベント, http://event.prsj.or.jp/(2014/8/21アクセス).

12)経済広報センターの会合案内, http://www.kkc.or.jp/plaza/meeting/ (2014/8/21アクセス)

13) 経済広報センター「第11回企業の広報活動に関する意識実態調査」, 2012.

14)中原淳他『企業内人材育成入門』ダイヤモンド社, 2006.

文献 (注の引用以外の参照文献)

・ 伊吹勇亮「PRエージェンシーにおける広報専門職のキャリア形成に関する探索的研究」『京都産業大学総合学術研究所所報7』京都産業大学, 2012.

・ 宮部潤一郎「広報組織・人材論の試み:我が国企業の広報機能(活動)を担う組織と人材に関する考察」『国際広報メディア・観光学ジャーナル』北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院, 2010.

・ 岡﨑裕「『経営の仕組み』を形づくることのできる“コーポレート人材”の育成を」『JMAマネジメント』日本能率協会, 2012.10.

・ 福澤英弘『人材開発マネジメントブック』日本経済新聞出版社、2009.

・ 大久保幸夫『キャリアデザイン入門[Ⅰ](基礎力編)』日本経済新聞出版社、2006.