2019年度に『月刊総務』の「総務の引き出し(広報)」に、広報の基礎知識をご紹介する連載を寄稿しました。

内容を一部加筆・修正して掲載します。

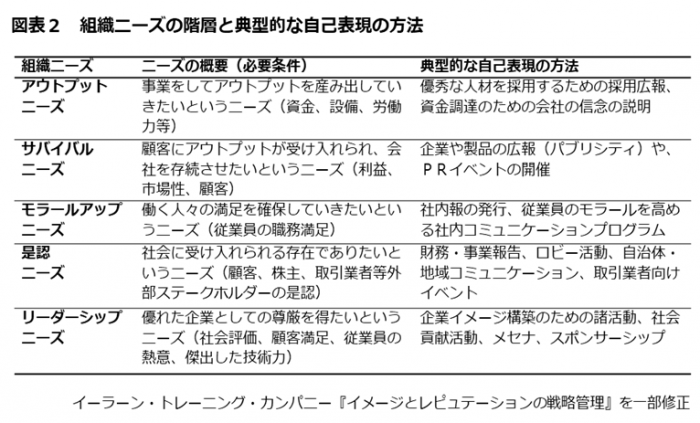

広報で必要な文章力~受信段階

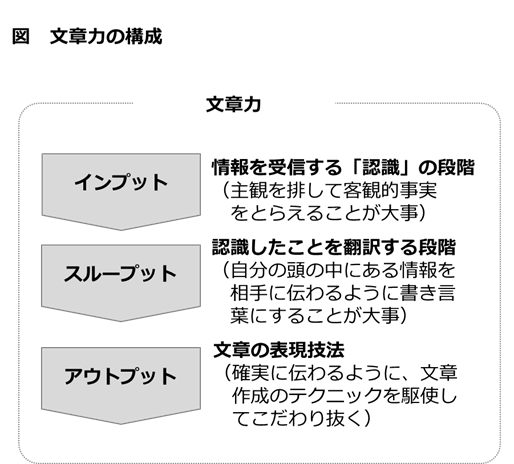

広報の仕事は、会社や商品の魅力を社内外に発信することです。文章力は必須のスキル。前回ご紹介したように、広報で必要な文章力は、「文章の表現技法」だけを指すものではありません(図)。広報では文章表現の前段として「受信」がとても大切です。

報道対応であれば、ネタは、主管部が持ち込んで来ることが多いでしょう。広報担当者は、主管部の求めるままに対外発信するのではなく、どこに特徴があるのかを見極めなければいけません。社会や記者にとって価値のある情報なのか、客観的に判断できなければいけません。自社にとっての価値判断では「ひとりよがり」になってしまいます。社内報やHPコンテンツでも同じ。社内報で言えば本当に社員にとって情報価値があるのか。HPコンテンツで言えばユーザーにとって価値があるのか。広報では、常にこのような「ネタの判断」を行っているはずです。

ネタの判断のポイントは客観性です。広報担当者は、文章を書くために、とにかく主観を排して受信することが大切です。

客観的事実の受信力向上法

受信の段階で主観を排して、客観的事実を「とらえる」スキルの磨き方として、オススメの方法をご紹介します。

- 新聞記事の事実に線を引く

広報担当者が毎日読む新聞は、教材として最適です。毎日のルーティンの中でスキルアップができるなら、おトクですよね。毎日の積み重ねがスキルアップにつながります。

そもそもマスメディアは客観的事実を社会に伝える役割を担っています。だからこそ、事実を「掴む」訓練をするにはちょうどよい。では、新聞を教材として活用する方法をご紹介しましょう。

新聞記事は、よく読むと客観的事実だけで成り立っているわけではありません。新聞社としての問題意識が混在していたり、記者が主張したいことを専門家のコメントによって代替的に伝えたりしていることがあります。

実際に、これを読んでいただいている日の朝刊1面のアタマ記事に目を通してみてください。記事を読みながら、客観的事実だけを抜き出し、そこに線を引いてみましょう。

たとえば、記事に「〇〇の問題に対して、官房長官は〇日夕方、記者団に『今後、対応を検討したい』と話した」という一文があったとします。この場合、線を引く対象(客観的事実)は「官房長官は〇日夕方、記者団に『今後、対応を検討したい』と話した」です。前段に「〇〇の問題に対して」がありますが、官房長官が本当にその問題に対して「今後、検討したい」と話したのか、読み手は判断できません。

この記事が、「官房長官は〇日夕方、記者団に『〇〇の問題に関しては、今後、対応を検討したい』と話した」となっていた場合は、カギ括弧の中はすべて客観的事実と言えます。

ぜひ、毎日、1面のアタマ記事を対象に、客観的事実だけに線を引くトレーニングをしてみてください。人の話を聞く、文章を読むなど情報を受信する際に、主観を排することができるようになります。

- なぜ1面アタマなのかを考える

もう一つ、受信力アップのトレーニング方法をご紹介しましょう。こちらも「新聞の1面アタマ記事」を活用します。

既述のとおり、広報の仕事では常に情報価値を判断します。受信の段階で情報の価値判断ができなければ、良質なアウトプットに繋がりません。1面のアタマ記事は、新聞社がもっともニュースバリューがあると判断した情報です。読者の属性や政治・経済・国際など分野を問わず、もっとも価値がある情報が載っています。その価値を考えるトレーニングをしましょう。

先ほど客観的事実に線を引いていただいた1面のアタマ記事を、もう一度手にとってみてください。その記事は、「なぜ1面アタマ記事なのか?」を考えてみましょう。

たとえば、自動車メーカーと通信会社の2社が業務提携する話が1面アタマ記事だったとしましょう。この場合、以下のような理由が考えられます。

- 大手の2社が提携したこと自体に情報価値がある

- 提携の内容が業界の垣根や収益構造を変える可能性がある

- 収益構造が変わる場合、下請けなどにも幅広く影響が出て、国内の産業全体に変化を与える可能性がある

- 国の経済政策や研究開発の方向性と合致している

1面アタマ記事が事故や自然災害だった場合も理由として様々なことが考えられるはずです。人的被害が多いからなのか、世の中全体に対策の必要性を喚起する必要があるからなのか。このように分析的に情報に接する作業を繰り返すと、客観性を養うことができます。

ぜひ、広報担当者の皆さんは、1面アタマ記事を使い、「客観的事実に線を引くこと」と「掲載理由を考えること」の2つを、毎日、繰り返してください。「文章力」の基盤となる受信力を磨くことができます。